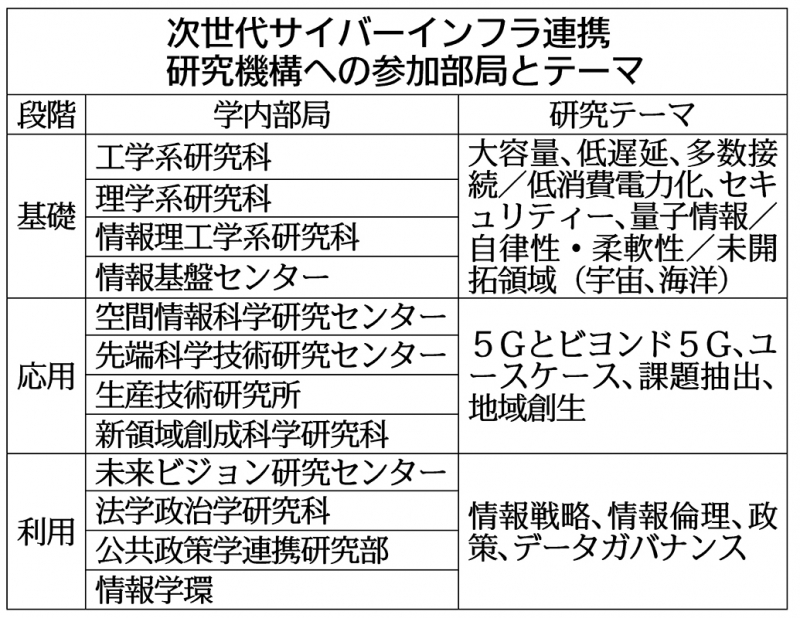

東京大学は第5世代通信(5G)と次の世代「ビヨンド5G」(6G)の利活用で横断的な教育研究を手がける「次世代サイバーインフラ連携研究機構」を立ち上げた。法や倫理、公共政策など人文・社会科学系も含む12部局が持つ知識を統合。キャンパス全体をテストベッドとし、データガバナンスを含む実践的な「総合知」の活用に取り組む。すでに企業2社の支援による社会連携講座の設置も決めた。

次世代の6Gは速度や容量の高度化だけでなく、カーボンニュートラルに資する超低消費電力や超安全性、宇宙や海洋でも接続できる拡張性、自動設定の自律性などの新機能が求められている。また通信ビッグデータ(大量データ)におけるプライバシーの倫理と規制、情報経済政策など自然科学系だけでは対応できない重要な観点が多い。

当面はバーチャル組織で外部資金を獲得して活動する。秋学期に企業や官僚、外国大学の研究者・有識者による講義も立ち上げる。東大が始めた外国人教員がウエブ会議システムを使ってリモート講義などを行う制度も活用する。連携先はフィンランドのウル大学、アールト大学、米国のノースイースタン大学などを予定している。総務省が立ち上げた「ビヨンド5G推進コンソーシアム」などとも連携していく。